|

|

| Публикации > Желтов И.Г., Макаров А.Ю. "Харьковские «тридцатьчетверки»" | На Главную страницу |

|

Желтов И.Г., Макаров А.Ю. 18. На кануне начала Великой Отечественной войны В первой половине июня 1941 г. на заводе № 183 полным ходом шли работы по подготовке производства к серийному выпуску танка Т-34М. В отчете, подписанному главным технологом завода № 183 А.В. Волковым, было отмечено, что по состоянию на 17 июня 1941 г. разработка и оформление технологических процессов на заготовительные, сборочные, сварочные и медницкие работы, а также на механическую обработку деталей танка Т-34М были выполнены на 96 %. Проектирование технологической оснастки для серийного производства танков Т-34М, включавшей в себя специальные и стандартные приспособления, стенды, штампы, модели, шаблоны, специальный режущий и мерительный, а также вспомогательный инструмент (всего по 3135 наименованиям) было завершено на 83 %. При этом после завершения проектирования чертежи на элементы первоочередной технологической оснастки, необходимой для производства наиболее сложных и трудоемких деталей танка Т-34М, сразу же «спускались» в цеха завода № 183 для их изготовления. По состоянию на 17 июня 1941 г. заводом № 183 было изготовлено 549 наименований технологической оснастки первой очереди для производства танков Т-34М, что составляло 17,5 % от общего количества наименований.

В первой половине июня 1941 г. на заводе № 183 полным ходом шли работы по подготовке производства к серийному выпуску танка Т-34М. В отчете, подписанному главным технологом завода № 183 А.В. Волковым, было отмечено, что по состоянию на 17 июня 1941 г. разработка и оформление технологических процессов на заготовительные, сборочные, сварочные и медницкие работы, а также на механическую обработку деталей танка Т-34М были выполнены на 96 %. Проектирование технологической оснастки для серийного производства танков Т-34М, включавшей в себя специальные и стандартные приспособления, стенды, штампы, модели, шаблоны, специальный режущий и мерительный, а также вспомогательный инструмент (всего по 3135 наименованиям) было завершено на 83 %. При этом после завершения проектирования чертежи на элементы первоочередной технологической оснастки, необходимой для производства наиболее сложных и трудоемких деталей танка Т-34М, сразу же «спускались» в цеха завода № 183 для их изготовления. По состоянию на 17 июня 1941 г. заводом № 183 было изготовлено 549 наименований технологической оснастки первой очереди для производства танков Т-34М, что составляло 17,5 % от общего количества наименований.

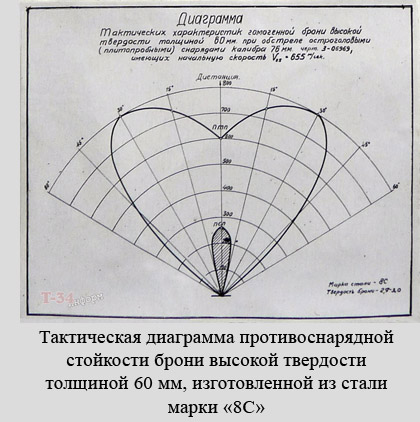

Кроме этого, в рамках подготовки производства к выпуску танков Т-34М и дальнейшего увеличения производственных мощностей в начале июня 1941 г. на заводе № 183 были форсированы строительные работы по расширению площадей цехов и реконструкции инфраструктуры завода, предусмотренные Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502сс от 5 мая 1941 г. «Танковое» производство Мариупольского завода им. Ильича также готовилось к переходу на выпуск новой продукции. Начатые еще в мае 1941 г. подготовительные работы велись по двум основным направлениям, первым из которых было изыскание марки броневой стали пригодной для изготовления броневых деталей танка Т-34М толщиной 50 – 60 мм, термически обработанных на высокую твердость, а второй – технологическая подготовка производства к их серийному выпуску. Научно-исследовательские и опытные работы по изысканию марки броневой стали были проведены сотрудниками Филиала НИИ-48 совместно с отделом Главного металлурга Мариупольского завода им. Ильича. После их завершения для производства броневых деталей танка Т-34М толщиной 50 – 60 мм была предложена уже освоенная в валовом производстве на Мариупольском заводе им. Ильича броневая сталь марки «8С», из которой изготовлялись броневые детали танка Т-34 толщиной 25 – 45 мм. В период с 1 по 15 июня 1941 г. комиссией под председательством районного инженера ГАБТУ КА военинженера 2 ранга Г.Э. Зухера на полигоне Мариупольского завода им. Ильича были проведены испытания обстрелом предъявленных Филиалом НИИ-48 опытных броневых плит толщиной 50 и 60 мм, изготовленных из броневой стали марки «8С» и термически обработанных на высокую твердость. В ходе испытаний опытные плиты обстреливались 45 и 76,2-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами. По итогам проведенных испытаний 17 июня 1941 г. комиссией был составлен Акт, содержавший следующие выводы и заключение:  «1. Произведенными работами Филиала НИИ-48 и испытаниями Комиссии установлено, что для изготовления брони толщиной 50 – 60 мм должна применяться броня высокой твердости (2,85 – 3,1).

«1. Произведенными работами Филиала НИИ-48 и испытаниями Комиссии установлено, что для изготовления брони толщиной 50 – 60 мм должна применяться броня высокой твердости (2,85 – 3,1).

2. Марка стали МЗ-2 (8с), по установленным в настоящее время в валовом производстве пределам химического состава, обеспечивает необходимые качества также на толщинах 50 – 60 мм. 3. Эта броня обеспечивает более надежную защиту против 45 и 76 мм снарядов по сравнению с цементованной или гомогенной броней средней твердости (3,1 – 3,6), применяемой для бронирования машины "КВ". 50 мм броня из стали МЗ-2 (8с) по нормали защищает от тупоголовых 76 мм снарядов черт. 2-03545 также, как 60 мм броня ФД-7934 под углом 30°. 50 мм броня из стали МЗ-2 (8с) по нормали защищает от остроголовых 76 мм снарядов черт. 3-06969 также, как 75 мм броня ФД-7934, идущая на борты "КВ". 4. Однако и броня высокой твердости при толщине 60 мм еще не дает полной защиты против 76 мм снарядов, так как при стрельбе из дивизионной пушки при начальной скорости 655 м/сек от тупоголового снаряда черт. 2-03545 и остроголового снаряда черт. 3-06969 60 мм броня защищает только с дистанции не ближе 200 – 700 метров. 5. Толщина брони 50 мм, принятая для бортов Т-34М не снимает остроголовых 45 мм снарядов (пробивается по нормали и под углами до 30° с дистанции ближе 500 метров) и может быть пробита по нормали модернизированными 45 мм тупоголовыми снарядами черт. 2-05013 с дистанции около 100 метров. Комиссия вносит в ГАБТУ КА и 3 Гл. Управление НКСП нижеследующие решения для их утверждения: 1. Принять для бронирования танка Т-34М броню высокой твердости (2,85 – 3,1) из стали МЗ-2 (8с). 2. Утвердить приложенные технические условия на приемку брони толщиной 50 – 60 мм. 3. Предложить начальнику Филиалу НИИ-48 срочно выпустить совместно с Главным Металлургом завода им. Ильича все необходимые технологические инструкции по производству новых толщин. Предложить Филиалу НИИ-48 продолжить участие в освоении новых толщин (50 – 60 мм) до полного разворота серийного производства. 4. Предложить директору Мариупольского завода им. Ильича установить строжайший контроль за технологическими процессами на всех операциях в целях получения устойчивых результатов в серийном производстве. 5. Выделить средства и поручить Филиалу НИИ-48 совместно с заводом им. Ильича в самом срочном порядке поставить работы: а) по производству новых литых башен танка Т-34М; б) по уточнению содержания отдельных элементов химического состава стали МЗ-2, применительно к различным толщинам; в) по изысканию типа брони толщиной от 75 мм до 120 мм для бронирования танка Т-44. 6. Исходя из необходимости усиления стойкости кормовой части танка Т-34М и в целях более рационального использования в производстве листов толщиной 50 мм, имеющих единичные дефекты поверхности и непригодных для изготовления бортовых деталей – установить для кормовых деталей толщину 50 мм. 7. Представленный акт комиссии утвердить». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 165. Л. 21 – 23]  Акт с препроводительным письмом № 680, подписанным начальником Филиала НИИ-48 Н.В. Шмидтом, 23 июня 1941 г. был отправлен из Мариуполя в Москву руководству ГАБТУ КА и 3-го ГУ НКСП на утверждение.

Акт с препроводительным письмом № 680, подписанным начальником Филиала НИИ-48 Н.В. Шмидтом, 23 июня 1941 г. был отправлен из Мариуполя в Москву руководству ГАБТУ КА и 3-го ГУ НКСП на утверждение.

Необходимо отметить, что еще в мае 1941 г. в рамках опытных работ, проводимых специалистами Филиала НИИ-48 на Мариупольском заводе им. Ильича, слитки трех плавок броневой стали марки «8С» были прокатаны на толщину 50 и 60 мм. Полученные таким способом плиты были испытаны и запущены в производство для изготовления броневых деталей танка Т-34М, в том числе и штампованных корпусов башен. Как следует из отчета о работе Мариупольского завода им. Ильича, составленного районным инженером ГАБТУ КА военинженером 2 ранга Г.Э. Зухером, по состоянию на 1 июня 1941 г. подготовка производства к выпуску броневых деталей танка Т-34М находилась в следующем состоянии: «Чертежи с завода № 183 получены. Испытаны 3 плавки на толщине 60 мм. Результаты испытаний удовлетворительные. Все три плавки сейчас запущены в производство на корпусные детали. Чертежа, завизированного ГАБТУ КА на литой люк водителя, завод ИЛЬИЧА до сих пор не имеет. С изготовлением и решением этой детали необходимо ускорить. По башне: – штампы переданы в механический цех. По предварительным данным первая штамповка будет не раньше 20 июня. Для выяснения условий штамповки были отштампованы в миниатюре 5 башен (масштаб 1:5) из свинцового листа. Следует указать, что по "Т-34-М" необходимо иметь 2 варианта башен – штампованный и литой. Необходимость в этом объясняется двумя причинами – в целях увеличения выпуска и на случай временного выхода пресса из строя. По командирской башенке. По командирской башенке пока что разрабатываются, по линии Отдела Главного Технолога, варианты ее изготовления. Чертеж башенки выслан на Кулебакский завод. По деталям бронемаски. Чертежи с завода 183 получены, сейчас изготовляются штампы. Временные технические условия на прием брони 50 и 60 мм высокой твердости составлены, обсуждены на заводе и высылаются в ГАБТУ КА на предмет их утверждения. На что сейчас необходимо обратить внимание при подготовке к выпуску "Т-34-М": 1. Решить о 2-х вариантах башен (штампованной и катанной). 2. Ускорить утвержденные чертежи на люк водителя, уточнить об изготовлении его заводами ИЛЬИЧА и завода 183. 3. Ускорить решение вопроса изготовления и производства командирской башенки. 4. Форсировать изготовление штампов для деталей бронемаски». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 131. Л. 129 – 130] В целях скорейшего решения вопроса о разработке башни с литым и сварным корпусом, инициированного во время согласования и утверждения чертежей броневых деталей танка Т-34М главным инженером Мариупольского завода им. Ильича В.С. Ниценко, исполняющий обязанности начальника 3-го ГУ НКСП А.А. Хабахпашев 3 июня 1941 г. направил заместителю народного комиссара среднего машиностроения А.А. Горегляду письмо № 2614, выписка из которого приведена ниже: «В связи с переходом на изготовление модернизированных танков Т-34 завод № 183 сконструировал новую башню танка только штампованную, которая пока еще производством не освоена.

«В связи с переходом на изготовление модернизированных танков Т-34 завод № 183 сконструировал новую башню танка только штампованную, которая пока еще производством не освоена.

Несмотря на мое телеграфное требование заводу № 183 в середине мая дать также чертежи на литую башню и сварную – этого до сих пор не сделано. Прошу Вас дать указание заводу № 183 немедленно спроектировать литую башню и сварную с тем, чтобы завод им. ИЛЬИЧА одновременно был готов к выпуску любого типа башен. Это даст большую мобильность производства, а выбрать тип башни для массового производства всегда возможно исходя из производственных условий и безусловного обеспечения графика поставки. Пример 1940 г. и начала 1941 г. показал, что наличие в производстве двух типов башен, идущих по разному технологическому циклу, обеспечило создание мощностей, позволивших выполнить программу. Кроме того, Сталинградские заводы № 264 и "Красный Октябрь" не могут обеспечить изготовление ни штампованных, ни литых башен». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 131. Л. 109] В середине июня 1941 г. чертеж на литой корпус башни танка Т-34М (деталь М34.30.276-2) был разработан в КБ-520 завода № 183 и отправлен в Мариуполь на завод им. Ильича. А от проектирования башни танка Т-34М со сварным корпусом было решено отказаться, так как она имела целый ряд существенных недостатков перед башнями с литым и штампованным корпусами.Разработкой технологии изготовления командирской башенки для танка Т-34М совместно с Мариупольским заводом им. Ильича занимался завод № 178 (Кулебакский завод им. Кирова). В сводке о выполнении заводом № 178 опытных заказов, составленной военным представителем ГАБТУ КА на заводе № 178 военинженером 3 ранга А.П. Орловым по состоянию на 19 июня 1941 г., относительно опытных работ по командирской башенке танка Т-34М было отмечено: «На опытные образцы разработан технологический процесс производства башенки – штамповкой. Сейчас Главный технолог завода находится на заводе Ильича для уточнения дополнительных вопросов». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 20. Л. 103] В первой половине июня 1941 г. специалистами Мариупольского завода им. Ильича, военной приемки ГАБТУ КА и Филиала НИИ-48 были разработаны временные дополнения к действовавшим Техническим условиям на приемку танковой брони из стали марки «8С» для танков Т-34. Временные дополнения главным образом касались вопросов изготовления и приемки брони толщиной 50 и 60 мм для танка Т-34М. Вместе с препроводительным письмом № 659, подписанным начальником Филиала НИИ-48 Н.В. Шмидтом, временные дополнения к Техническим условиям 16 июня 1941 г. были отправлены в Москву на утверждение руководству ГАБТУ КА и 3-го ГУ НКСП. А еще через два дня, 19 июня 1941 г. главным инженером Мариупольского завода им. Ильича В.С. Ниценко на утверждение в ГАБТУ КА и 3-е ГУ НКСП была отправлена Опись броневых деталей танка Т-34М с условиями их приемки. В этот же день главный инженер завода № 183 С.Н. Махонин утвердил План проведения опытных работ по сварке брони толщиной 50 – 75 мм. Целью этих опытных работ, проводимых заводом № 183 совместно с НИИ-48, Мариупольским заводом им. Ильича и Филиалом НИИ-48, являлось определение сварочных свойств броневых плит указанных толщин, изготовленных из стали марки «8С», выявление склонности брони к образованию трещин и надрывов в местах сварки, а также окончательная отработка технологии сварки броневых деталей танка Т-34М. Согласно утвержденному плану, опытные работы должны были завершиться не позднее 15 июля 1941 г.Однако несмотря на то, что подготовка производства к выпуску танков Т-34М на заводе № 183 шла форсированными темпами, вопрос об обеспечении выпуска этих новых боевых машин пушками Ф-34, изготовлявшимися в г. Горький на заводе № 92, по состоянию на середину июня 1941 г. оставался не решенным. Вызвано это было тем, что для установки пушки Ф-34 в танк Т-34М в конструкцию ее люльки требовалось внести ряд изменений. Причины, вызвавшие необходимость внесения таких изменений были подробно изложены в письме старшего конструктора КБ-520 завода № 183 А.А. Молоштанова, написанном им 17 июня 1941 г. исполнявшему обязанности директора завода № 92 М.З. Олевскому:  «Изменение конструкции люльки системы Ф-34 требуется ввиду новой бронировки системы, которая сильно возросла по весу в сравнении с существующей. Одновременно с упрочнением новой бронировки изменился и способ ее крепления к люльке с жесткого на буферное, что разгружает цапфы при ударах по бронировке.

«Изменение конструкции люльки системы Ф-34 требуется ввиду новой бронировки системы, которая сильно возросла по весу в сравнении с существующей. Одновременно с упрочнением новой бронировки изменился и способ ее крепления к люльке с жесткого на буферное, что разгружает цапфы при ударах по бронировке.

Эти два требования БТУ для новой бронировки не дают возможности крепить ее на люльке существующей конструкции по следующим причинам: 1. Развитие толщин боковых стенок бронировки, а также изменение способа ее крепления требуют отмены муфты и наличия специальных приливов в передней части люльки, для крепления бронировки. 2. Значительное увеличение веса новой бронировки перемещает центр тяжести качающейся части на 110 мм вперед, т.е. на эту величину требуется перенос оси цапф. Компенсировать указанное неравновесие дополнительными грузами до 100 кг не представляется возможным, так как общий вес с уже имеющимися грузами составит 190 кг, что затруднит их крепление к люльке, увеличит нагрузку на цапфы до 200 кг (с дополнительным весом бронировки) и все же не исключит необходимость переделки люльки, ввиду требуемых приливов для крепления новой бронировки. Кроме того, возможность требования БТУ дальнейшего развития толщин бронировки, вызывает необходимость изменить конструкцию люльки с учетом дальнейшего увеличения веса бронировки без последующей переделки люльки. 3. Осуществить крепление новой бронировки к люльке посредством переходных деталей, укрепленных на существующую люльку без изменений – также не представляется возможным, т.к. требует развития габаритов башни в передней части и, кроме того, перенос цапф вперед за счет переходных деталей – переносят внутрь башни на 110 мм подъемный механизм, что осуществить невозможно ввиду нарушения удобства пользования маховичками поворотного и подъемного механизмов, а также теснит стреляющего в башне к командиру на 110 мм, что приведет к тесноте в задней части башни и неиспользованной свободы в передней части». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 10. Л. 216] При этом мнение А.А. Молоштанова, изложенное в приведенном письме, полностью поддерживалось специалистами БТУ ГАБТУ КА, курировавшими вопросы вооружения танков Т-34 и Т-34М. В итоге изменения конструкции люльки пушки Ф-34 для установки ее в танк Т-34М были проработаны и оформлены в чертежах в начале третьей декады мая 1941 г. совместно конструкторами заводов № 92 и № 183. Чертежи измененной люльки были подписаны конструктором завода № 92 П.Ф. Муравьевым и незамедлительно отправлены на завод № 183 для окончательной отработки конструкции башни танка Т-34М и броневой защиты его пушки. Новая конструкция люльки пушки Ф-34 давала следующие преимущества:«1. Цапфы люльки предусмотрены несъемные, что дает возможность Кировскому заводу, не меняя конструкцию люльки, ставить систему Ф-34 в свою рамку [в танк КВ-1]. Кроме того, этим значительно облегчается монтаж и демонтаж системы в танке. 2. Стопор системы с правой стороны перенесен на левую, ибо местоположение его справа было ненормальным и вызывалось условиями тесноты в серийной башне танка Т-34. 3. Увеличен радиус сектора люльки, требующийся для большей устойчивости системы. 4. Предусмотрена возможность дальнейшего утолщения бронировки без изменения конструкции люльки. Кроме того, вследствие переноса цапф, отменены все грузы и получена возможность значительно облегчить существующий гильзоулавливатель. В связи с этим, несмотря на увеличение веса новой бронировки, общий вес всей качающейся части системы остался неизменным. Одновременно люлька усиливается по прочности и значительно облегчается ее литье мехобработка. Также предусмотрена возможность взаимозаменяемости люльки с системой ЗИС-5, а также постановка общего, для этих систем, гильзоулавливателя». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 10. Л. 216 с об.] Однако, из-за возникшей несогласованности между Народными комиссариатами вооружения (в чьем ведении находился завод № 92), среднего машиностроения и обороны СССР руководству завода № 92 не было дано разрешение о переходе на производство новой люльки для пушки Ф-34. По мнению заместителя народного комиссара вооружения СССР В.М. Рябикова изменение люльки остановит выпуск Ф-34 на 1½ – 2 месяца и вынудит выбросить большие заделы, как заготовку, так и готовых деталей.18 июня 1941 г. народный комиссар вооружения СССР Д.Ф. Устинов направил заместителю председателя СНК СССР Н.А. Вознесенскому письмо № 1341сс, в котором убедительно просил не делать никаких изменений в танке Т-34 без увязки с НКВ, ибо в противном случае или будет приостановлен выпуск Ф-34, или танки будут выходить из производства без вооружения, так как выпускаемые пушки не будут подходить под новую конструкцию танка Т-34 [Т-34М]. Следует отметить, что все вышеуказанное относилось и к производству 57-мм танковой пушки ЗИС-4, имевшей точно такую же конструкцию люльки, как и у пушки Ф-34. В силу этих обстоятельств вопрос о вооружении танков Т-34М пушками Ф-34 и ЗИС-4 на кануне начала Великой Отечественной войны оставался открытым и находился на контроле у Н.А. Вознесенского.  В первой половине июня 1941 г. коллективом КБ-520 завода № 183 была завершена разработка технического проекта нового танка – танка Т-44. При этом вместо одной машины, как это было задано Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502сс от 5 мая 1941 г., заводом № 183 был разработан технический проект трех вариантов танка с однотипной компоновкой, отличавшихся друг от друга главным образом вооружением и уровнем броневой защиты, и как следствие этого – боевым весом. При проектировании семейства танков Т-44 конструкторами КБ-520 была применена оригинальная схема общей компоновки с носовым расположением трансмиссии.

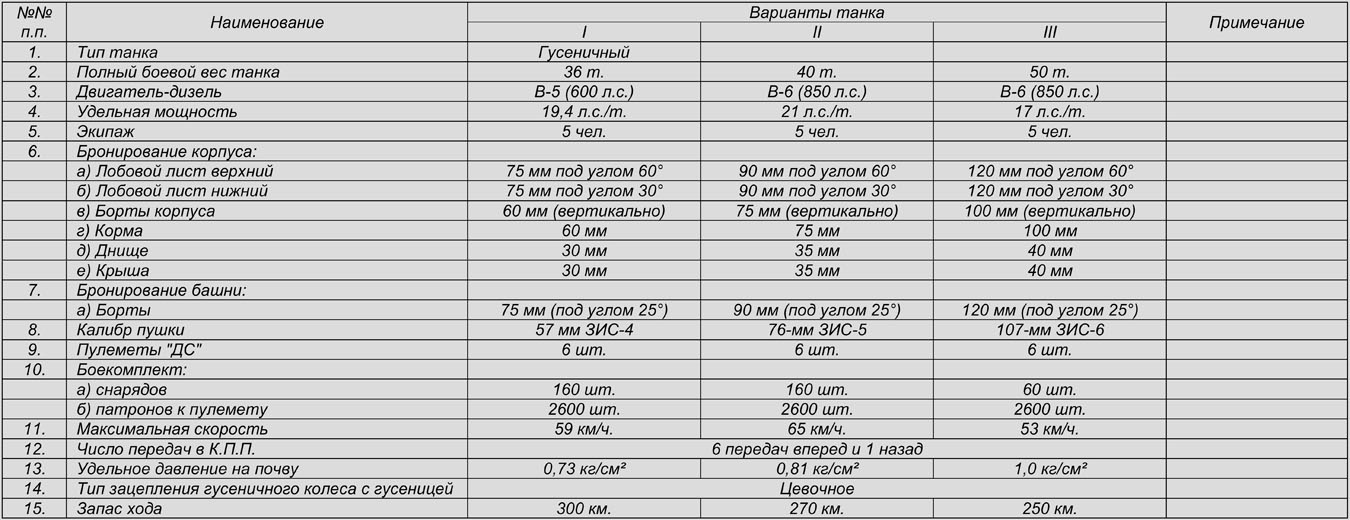

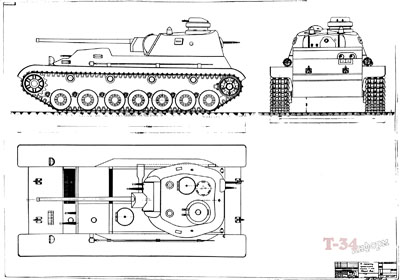

В первой половине июня 1941 г. коллективом КБ-520 завода № 183 была завершена разработка технического проекта нового танка – танка Т-44. При этом вместо одной машины, как это было задано Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502сс от 5 мая 1941 г., заводом № 183 был разработан технический проект трех вариантов танка с однотипной компоновкой, отличавшихся друг от друга главным образом вооружением и уровнем броневой защиты, и как следствие этого – боевым весом. При проектировании семейства танков Т-44 конструкторами КБ-520 была применена оригинальная схема общей компоновки с носовым расположением трансмиссии.

Отделение управления с рабочими местами механика-водителя и стрелка радиста, объединенное с трансмиссионным отделением размещалось в носовой части корпуса танка Т-44. Моторное отделение размещалось в средней правой части корпуса танка, а боевое отделение с рабочими местами командира танка, наводчика и заряжающего – в кормовой части корпуса и во вращающейся башне. При этом моторное отделение размещалось в средней части корпуса танка вдоль правого борта таким образом, что вдоль левого борта оставался проход для членов экипажа, соединявший отделение управления с боевым отделением. В трансмиссионном отделении, объединенном с отделением управления, коробка передач соответственно также размещалась у правого борта, а рабочие места механика-водителя и стрелка радиста вдоль левого борта – спереди рабочее место механика-водителя, а за ним и немного выше – рабочее место стрелка-радиста. Кормовое расположение башни танка Т-44 позволяло установить в ней мощную длинноствольную пушку, сводя до минимума риск задевания ствола пушки о землю при движении танка по пересеченной местности или при преодолении препятствий. Ниже приведены краткие тактико-технические характеристики трех вариантов танка Т-44:  [РГАЭ. Ф. 8798 Оп. 4. Д. 15. Л. 119 – 120] Как видно из приведенной таблицы, первый вариант танка Т-44 наиболее полно соответствовал тактико-техническим требованиям на разработку этой боевой машины, прилагавшимся к Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502сс, хотя его расчетная масса и превышала заданную массу на 6,5 т. Второй и третий варианты танка Т-44, обладавшие более мощными, чем было задано в тактико-технических требованиях вооружением, броневой защитой и двигателями, являлись инициативной разработкой завода № 183.

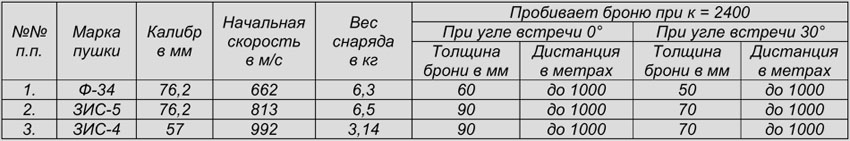

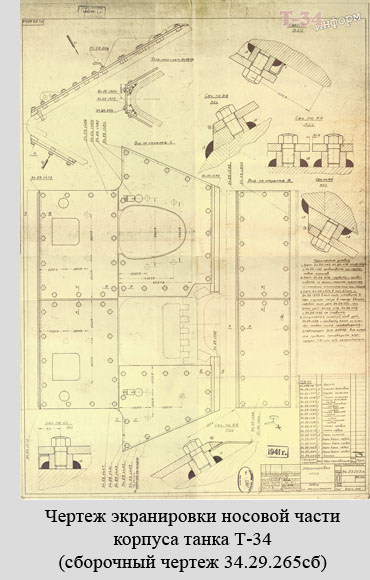

Чертежи танка Т-44: продольный разрез (вариант I); общие виды (вариант I); продольный разрез (вариант III) Напомним, что согласно утвержденным тактико-техническим требованиям основным оружием танка Т-44 должна была быть или 76,2-мм пушка ЗИС-5, или 57-мм пушка ЗИС-4. Однако в конце мая 1941 г. руководством ГАБТУ КА был поднят вопрос о нецелесообразности вооружения танка Т-44 опытной пушкой ЗИС-5 и о замене ее на серийно изготовлявшуюся пушку Ф-34. В развитие данного предложения 30 мая 1941 г. заместитель народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза Г.И. Кулик направил в Центральный комитет ВКП(б) А.А. Жданову письмо № 146289с следующего содержания: «Согласно Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502 от 5.5.41 г. два опытных образца танков Т-44, изготовляемые заводом № 183 (НКСМ), должны быть вооружены 76 мм пушкой ЗИС-5 или 57 мм пушкой ЗИС-4. Основные данные этих пушек в сравнении с 76 мм танковой пушкой Ф-34 приводятся в нижеследующей таблице:  По бронепробиваемости пушки ЗИС-5 и ЗИС-4 равноценны. По фугасному действию снаряд пушки ЗИС-5, как имеющий больший вес, много мощнее снаряда пушки ЗИС-4. Танковая пушка Ф-34 по фугасному (разрывному) действию снаряда равноценна пушке ЗИС-5, но уступает ей по бронепробиваемости. Несмотря на это, вооружение танков Т-44 76 мм пушкой ЗИС-5 нецелесообразно по следующим соображениям: 1. Производства 76 мм пушек ЗИС-5 нет. Заводом № 92 изготовлен только один опытный образец, для установки в танк "КВ". 2. 76 мм пушка ЗИС-5 спроектирована под патрон 76 мм зенитной пушки (3К). 76 мм зенитные пушки (3К) производством прекращены с июля месяца 1940 г. и остались только на вооружении корпуса. Таким образом, снабжение танков Т-44 боеприпасами будет сильно затруднено, так как должно идти через станцию снабжения корпуса. 3. Разнотипность артиллерийского вооружения танков Т-44 (пушки Ф-34, ЗИС-4 и ЗИС-5) затруднит обучение войск, снабжение ЗИПом к этим пушкам, а также снабжение боеприпасами. Учитывая это, докладываю о необходимости уточнить пункт Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) в части вооружения опытных образцов танка Т-44, изложив его в следующей редакции: "Один опытный образец танка Т-44 вооружить 57 мм танковой пушкой ЗИС-4 и другой опытный образец вооружить 76 мм танковой пушкой Ф-34". Остальное вооружение пулеметами и боекомплект оставить, как указано в Постановлении». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 10. Л. 201 – 202] Таким образом, вопрос о выборе основного оружия для опытных образцов танка Т-44 должен был решаться на самом высоком уровне. Руководство же завода № 183 в начале июня 1941 г. ожидало результаты рассмотрения технического проекта танка Т-44 и его утверждение правительством, после чего коллектив КБ-520 должен был приступить к разработке детальных чертежей для изготовления опытных образцов этой боевой машины.Практически одновременно с окончанием работ над техническим проектом танка Т-44 конструкторами КБ-520 были завершены и работы по проектированию и изготовлению чертежей экранирования корпуса и башни серийного танка Т-34. Чертежи экранирования носовой части корпуса танка Т-34 (сборочный чертеж 34.29.265сб) и двух вариантов экранирования башни – со сварным и литым корпусом (сборочные чертежи 34.30.52сб и 34.30.53сб) 12 июня 1941 г. были предъявлены на рассмотрение находившемуся в командировке на заводе № 183 начальнику 3-го отделения 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА военинженеру 2 ранга И.А. Бурцеву. При этом от экранирования броневой защиты пушки Ф-34 конструкторами КБ-520 было решено отказаться, так как увеличение массы броневой защиты делало установку пушку неуравновешенной, а при существовавшей конструкции люльки уравновесить ее дополнительными грузами не представлялось возможным. Для ускорения работ по экранированию танков Т-34, заводом № 183 было предложено использовать для этих целей оставшиеся от производства танков БТ броневые детали толщиной 13 мм, имевшиеся на заводе в большом количестве. При рассмотрении предъявленных чертежей И.А. Бурцевым был сделан ряд замечаний. В отчете на имя начальника 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА военинженера 1 ранга С.А. Афонина о результатах командировки на завод № 183 он, в частности, отметил:  «Предъявленные заводом № 183 чертежи на экранировку корпуса и башен танка Т-34 утверждаю со следующими замечаниями:

«Предъявленные заводом № 183 чертежи на экранировку корпуса и башен танка Т-34 утверждаю со следующими замечаниями:

1. Башни (литой и катанный варианты) должны быть заэкранированы броней толщиной 15 мм. 2. Детали 34-30-358 с 30-354 и детали 34-30-359 с 30-352 объединить. 3. Экран обечайки производить из двух деталей вместо четырех. 1. Нос танка заэкранировать броней толщиной 13 мм. 2. Нижнюю планку крепления экрана делать с прямой кромкой вместо фигурной. 3. Изготовить два варианта креплении экрана к носовой верхней части корпуса и башни: а) Первый вариант изготовить с креплением экрана по боковой наклонной части дет. 904 и верхней (вдоль крыши), передней и средней части башенных боковых деталей, через планку, остальное крепление производить через бонки. б) Второй вариант крепления экрана произвести по предъявленным (утвержденным) чертежам. Кроме того, необходимо учесть следующее при окончательной отработке чертежей и технологии экранировки: 1. Экран корпуса и башни должен навешиваться и сниматься в полевых условиях без демонтажа машины и основных агрегатов. 2. При окончательной отработке технологии сварки по экранировке, заводу необходимо обратить особое внимание на способ крепления экрана на выпущенных корпусах и башнях с большим количеством трещин. 3. Экранировку опытных образцов танка Т-34 произвести в искусственно созданных условиях аналогично полевым. 4. На этих опытных образцах окончательно отработать: а) технологию экранировки б) необходимые приспособления в) оборудование г) составить калькуляцию на экранировку. 5. Броня экрана при снарядном обстреле не должна давать хрупких поражений (трещин и расколов). 6. Крепление экрана должно быть надежно (от трех-четырех попаданий 45 мм снарядами или одного 76 мм снаряда экран не должен отлетать). 7. До изготовления опытных образцов дополнительно проверить обстрелом способы крепления экрана, после чего окончательно установить оптимальный вариант крепления. 8. В корпусе танка Т-34 являются слабыми местами по снарядостойкости подкрылки. а) Нос корпуса без экрана не пробивается 76 мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с начальной скоростью 650 м/сек. с дистанции 50 метров. б) Башня с экраном пробивается 45 мм остроголовыми снарядами. в) Подкрылки корпуса толщиной 40 мм, расположенные под углом 40° пробиваются 76 мм снарядом с дистанции … метров, 45 мм тупоголовым с дистанции … метров и остроголовым с дистанции … метров. Следовательно, целесообразно увеличить снарядостойкость подкрылков до стойкости башни». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 131. Л. 120 – 121]  Данный отчет И.А. Бурцев подписал 19 июня 1941 г., но уже на следующий начальником БТУ ГАБТУ КА военинженером 1 ранга Б.М. Коробковым было принято решение утвердить разработанные КБ-520 чертежи экранирования корпуса и башни танков Т-34 практически без изменений. В Протоколе утверждения броневого экранирования танка Т-34, подписанном Б.М. Коробковым было записано:

Данный отчет И.А. Бурцев подписал 19 июня 1941 г., но уже на следующий начальником БТУ ГАБТУ КА военинженером 1 ранга Б.М. Коробковым было принято решение утвердить разработанные КБ-520 чертежи экранирования корпуса и башни танков Т-34 практически без изменений. В Протоколе утверждения броневого экранирования танка Т-34, подписанном Б.М. Коробковым было записано:

«Признать предложение завода правильным и утвердить экранировку танков Т-34 в следующем виде: 1. Башня танка (черт. 34.30.52сб и 34.30.53сб). а) По каждому борту три отдельных листа толщиной 13 мм. б) задний лист один толщиной 13 мм. в) в лобовой части два листа по бокам амбразуры, до вертикального ограждения, толщиной 13 мм. г) обечайка башни из двух полосок толщиной 13 мм. 2. Лобовая часть танка (черт. 34.29.265сб). а) Верхняя экранировка из четырех отдельных листов толщиной 13 мм. б) нижняя экранировка из двух листов толщиной 13 мм. 3. Допустить на отдельных листах, взамен бонок, приварку общих планок, в целях предупреждения появления надрывов брони и создания удобства монтажа. 4. В целях передачи опыта и ускорения работ по экранированию танка Т-34 на заводе № 264 для СТЗ, завод № 183 к 1.7.41 г. передает заводу № 264 чертежи, технологию и три полных комплекта бронедеталей экрана и крепления. 5. Завод № 264 высылает на завод № 183 свою бригаду для участия во всей работе по технологии экранирования». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 131. Л. 170 – 171] Отметим, что в связи с началом Великой Отечественной войны данный протокол так и не был утвержден руководством НКО и НКСМ, но тем не менее чертежи на экранирование корпуса и башни в конце июня 1941 г. были переданы в производство для изготовления двух комплектов броневых деталей экранов для их установки и испытания на танках Т-34.Параллельно с разработкой конструкторской документации на экранирование «тридцатьчетверки», заводом № 183 совместно с ГАБТУ КА в июне 1941 г. проводилась подготовка к проведению работ по экранированию уже изготовленных и находившихся в войсковых частях 500 танков Т-34. Из Справки о ходе выполнения Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1216-502сс в части, касающейся экранирования танков Т-34 по состоянию на 19 июня 1941 г.: «31.5.41 г. войсковым частям дано указание об организации баз для экранирования танков. 7.6.41 г. в войсковые части выехали представители ГАБТУ КА для проверки выполнения этих указаний. С двух военных округов получены ГАБТУ КА графики работ по экранировке. Завод № 183 приступил к организации бригад, к изготовлению инструмента и разработке технологии». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 14. Л. 210 – 211] Как следует из письма № СО3805, направленного 19 июня 1941 г. главным инженером завода № 183 С.Н. Махониным заместителю начальника ГАБТУ КА генерал-майору технических войск И.А. Лебедеву, завод рассчитывал приступись к работам по экранированию 500 находившихся в войсковых частях танков Т-34 не позднее 20 июля 1941 г. Вместе с экранировкой танков Т-34 заводом № 183 планировалось проведение и их модернизации в соответствии с Дополнительным соглашением № 100-6/Б1-400, о содержании которого было подробно рассказано в предыдущей главе. Также в рамках работ по усилению броневой защиты танков, находившихся в войсках, конструкторами КБ-520 завода № 183 в июне 1941 г. были начаты опытно-конструкторские работы по экранированию танков БТ-5 и БТ-7. Вопрос о необходимости усиления броневой защиты танков БТ-5, БТ-7, а также танков Т-26 был поставлен перед правительством начальником ГАБТУ КА Я.Н. Федоренко еще 22 апреля 1941 г. В этот день в Комитет обороны при СНК СССР вместе с подписанным Я.Н. Федоренко препроводительным письмом № 145668сс был отправлен проект постановления «Об экранировании танков Т-28, БТ и Т-26, находящихся в войсковых частях Красной Армии». Усиление броневой защиты этих снятых с производства, но находившихся на вооружении Красной Армии танков предлагалось провести для обеспечения наиболее эффективного их использования в условиях современного боя. При этом основные броневые детали танков БТ-5 и БТ-7 (лобовой лист корпуса и детали башни), толщина которых составляла 13 – 15 мм предлагалось усилить броневыми экранами толщиной 30 – 35 мм, приблизив таким образом уровень броневой защиты экранированных легких танков БТ к уровню броневой защиты среднего танка Т-34. Несмотря на то, что к началу июня 1941 г. постановление об усилении броневой защиты танков не было принято правительством и все еще находилось в стадии согласования, руководство НКСМ дало заводу № 183 задание приступить к разработке проекта экранирования корпуса и башни танков БТ-5 и БТ-7.

Также в рамках работ по усилению броневой защиты танков, находившихся в войсках, конструкторами КБ-520 завода № 183 в июне 1941 г. были начаты опытно-конструкторские работы по экранированию танков БТ-5 и БТ-7. Вопрос о необходимости усиления броневой защиты танков БТ-5, БТ-7, а также танков Т-26 был поставлен перед правительством начальником ГАБТУ КА Я.Н. Федоренко еще 22 апреля 1941 г. В этот день в Комитет обороны при СНК СССР вместе с подписанным Я.Н. Федоренко препроводительным письмом № 145668сс был отправлен проект постановления «Об экранировании танков Т-28, БТ и Т-26, находящихся в войсковых частях Красной Армии». Усиление броневой защиты этих снятых с производства, но находившихся на вооружении Красной Армии танков предлагалось провести для обеспечения наиболее эффективного их использования в условиях современного боя. При этом основные броневые детали танков БТ-5 и БТ-7 (лобовой лист корпуса и детали башни), толщина которых составляла 13 – 15 мм предлагалось усилить броневыми экранами толщиной 30 – 35 мм, приблизив таким образом уровень броневой защиты экранированных легких танков БТ к уровню броневой защиты среднего танка Т-34. Несмотря на то, что к началу июня 1941 г. постановление об усилении броневой защиты танков не было принято правительством и все еще находилось в стадии согласования, руководство НКСМ дало заводу № 183 задание приступить к разработке проекта экранирования корпуса и башни танков БТ-5 и БТ-7.

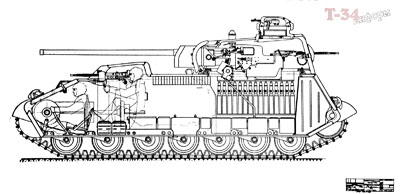

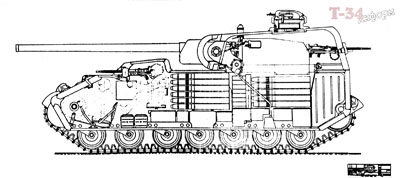

Еще одним направлением опытно-конструкторских работ, проводимым заводом № 183 в июне 1941 г. было проектирование самоходных артиллерийских установок (далее – САУ). Вопрос о создании целого ряда новых САУ был инициирован в апреле 1941 г. заместителем народного комиссара обороны Маршалом Советского Союза Г.И. Куликом, отвечавшим за техническое оснащение Красной Армии. После многочисленных предварительных рассмотрений и согласований по данному вопросу специалистами ГАУ КА и ГАБТУ КА 23 мая 1941 г. на совещании под председательством Г.И. Кулика было принято решение о том, что в системе вооружения Красной Армии необходимо иметь четыре типа самоходных артиллерийских установок – САУ истребители ДОТов, САУ истребители танков, штурмовые САУ и зенитные САУ. Тактико-технические требования на разработку и изготовление опытных образцов указанных типов САУ должны были быть составлены в кратчайшие сроки силами специалистов ГАУ КА и ГАБТУ КА совместно с главными конструкторами танковых и артиллерийских заводов. В развитие принятых на совещании решений, в ГАУ КА было подготовлено и 27 мая 1941 г. отправлено на имя И.В. Сталина и А.А. Жданова подписанное Г.И. Куликом письмо № 1580сс следующего содержания: «В системе вооружения Красной Армии отсутствуют самоходные артиллерийские установки. Все работы в этом направлении, проводившиеся в период 1930 – 1935 гг. приостановлены и до настоящего времени этому виду вооружения не уделялось никакого внимания. Опыт Финляндской компании указал необходимость иметь мощные самоходные установки, способные вести борьбу с ДОТами. Кроме того, по имеющимся материалам, иностранные армии располагают подвижными бронированными самоходными артиллерийскими установками, действующими в составе мото-механизированных частей, поддерживая огнем наступательные действия войск. Мобильность наступательных операций мото-механизированных частей не обеспечивается обычной полевой артиллерией даже на механической тяге. Наконец совершенно отсутствует самоходные средства зенитного прикрытия мото-механизированных частей. Возникает потребность в создании артиллерии, не отстающей в своей подвижности от механизированных частей и готовой в любой момент к открытию огня. Такой артиллерией является самоходная артиллерия. Считаю необходимым иметь четыре типа самоходных артиллерийских установок: 1. Самоходная артиллерия истребителей ДОТов. 2. Самоходная артиллерия истребителей танков. 3. Штурмовая самоходная артиллерия поддержки мотомеханизированной пехоты. 4. Зенитные артиллерийские самоходные установки. Кроме того, необходимо иметь специальные бронированные самоходы для перевозки боеприпасов и бойцов мото-механизированных частей. В качестве самоходных установок использовать следующие артиллерийские системы: 76 мм полковую пушку обр. 27/32 г. на шасси двухбашенного танка Т-26 (могут быть использованы около 1200 старых двухбашенных танков Т-26, вооруженных только пулеметами). 20 – 25 мм автоматическую пушку на шасси танка Т-40. Тактико-технические требования на разработку опытных образцов перечисленных самоходных установок, а также проект постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) об их изготовлении промышленностью и дальнейшем развороте валового производства при сем представляю». [ЦАМО. Ф. 81. Оп. 12104. Д. 147. Л. 85 – 86]  В прилагавшемся к данному письму проекте постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О самоходной артиллерии» заводу № 183 поручалось разработать и изготовить не позднее 1 октября 1941 г. два опытных образца 85-мм САУ на базе опытного артиллерийского тягача А-42. В соответствии с утвержденными Г.И. Куликом Тактико-техническими требованиями, назначение этой САУ было следующим:

В прилагавшемся к данному письму проекте постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О самоходной артиллерии» заводу № 183 поручалось разработать и изготовить не позднее 1 октября 1941 г. два опытных образца 85-мм САУ на базе опытного артиллерийского тягача А-42. В соответствии с утвержденными Г.И. Куликом Тактико-техническими требованиями, назначение этой САУ было следующим:

«1. 85 мм самоходная установка предназначается для сопровождения мото-механизированных частей и для борьбы с танками и бронеавтомобилями. 2. 85 мм самоходная установка должна бороться с огневыми точками и живой силой, расположенными открыто и за легкими полевыми укрытиями, допускать стрельбу прямой и раздельной наводкой, успешно бороться с броней толщиной 85 – 90 мм при угле встречи 30°, при коэффициенте брони К = 2400, на дистанцию 1000 метров». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 190. Л. 30] Таким образом, 85-мм самоходная установка на базе артиллерийского тягача А-42 фактически должна была стать одновременно и штурмовой САУ и САУ истребителем танков.После ознакомления руководством страны проект постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О самоходной артиллерии» был направлен на согласование всем заинтересованным и причастным к его выполнению сторонам. Одной из таких сторон являлся Народный комиссариат среднего машиностроения СССР, руководством которого был предложен свой вариант перспективного плана развития самоходной артиллерии. В соответствии с этим планом заводы НКСМ должны были разработать и изготовить следующие опытные образцы САУ: – установку 25-мм автоматической зенитной пушки образца 1940 г. (72-К) на базе плавающего танка Т-40, артиллерийского тягача СТЗ-5 (с двигателем ЗИС-16 и удлиненной базой), а также автомобилей ЗИС-32 и ЗИС-36; – установку 37-мм автоматической зенитной пушки образца 1939 г. (61-К) на базе легких танков Т-50, Т-26, БТ-5 и артиллерийского тягача СТЗ-5 (с двигателем ЗИС-16 и удлиненной базой); – установку 57 мм пушки ЗИС-4 на базе легких танков Т-50, Т-26, БТ-5 и артиллерийского тягача СТЗ-5 (с двигателем ЗИС-16 и удлиненной базой); – установку 76,2-мм пушки образца 1927/32 г. (КТ) на базе легкого танка Т-26 и – установку 85-мм зенитной пушки образца 1939 г. (52-К) на базе артиллерийских тягачей А-42 и «Ворошиловец». Рассмотрение предложенного НКСМ перспективного плана развития самоходной артиллерии состоялось на совместном совещании представителей ГАБТУ КА и ГАУ КА, в работе которого приняли участие: начальник 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА военинженер 1 ранга С.А. Афонин, начальник 1-го отдела УВНА ГАУ КА военинженер 1 ранга Н.Г. Комаров, начальник 1-го отделения 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА подполковник И.Г. Панов и помощник начальника 4-го отделения 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА майор В.И. Горохов. В протоколе, составленном 9 июня 1941 г. по итогам проведенного совещания, было записано: «1. Установку 57 мм пушки ЗИС-4 на танках БТ-5, Т-26 и тракторе СТЗ-5 в качестве истребителей рассматривать нельзя по следующим соображениям: а) слабое бронирование, б) перегрузка ходовой части (Т-26, СТЗ-5), в) малый запас хода, г) малый боекомплект. 2. Можно согласиться с тем, что установку 57 мм пушки ЗИС-4 на базе агрегатов трактора СТЗ-5 рассматривать как самоходное противотанковое орудие. 3. В качестве самоходной противотанковой 57 мм пушки можно спроектировать [САУ] на базе агрегатов танка Т-40. 4. Установку 85 мм зенитной пушки на тракторе "Ворошиловец" считать нецелесообразной по следующим причинам: а) слабая ходовая часть (с учетом бронирования), б) большая высота линии огня». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 190. Л. 35 – 36] Однако как следует из записи, сделанной военинженером 1 ранга Н.Г. Комаровым 12 июня 1941 г. на втором экземпляре протокола совещания, Маршалом Советского Союза Г.И. Куликом было принято другое решение, а именно: изготовить в оп. порядке все образцы предложенные промышленностью.В итоге в первой половине июня 1941 г. завод № 183 получил задание на проектирование сразу четырех самоходных артиллерийских установок – 37-мм зенитной САУ на базе танка БТ-5, 57-мм САУ на безе танка БТ-5 и двух 85-мм САУ на базе артиллерийских тягачей А-42 и «Ворошиловец». В целях форсирования этих работ, 18 июня 1941 г. главный инженер завода № 183 С.Н. Махонин отправил начальнику ГАБТУ КА Я.Н. Федоренко письмо № СО3757 с просьбой о скорейшем получении 37, 57 и 85-мм пушек, необходимых заводу для установки в опытные образцы проектируемых САУ. В этот же день, 18 июня 1941 г., Г.И. Кулику были доложены замечания начальника ГАБТУ КА Я.Н. Федоренко по проекту постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О самоходной артиллерии» и плану НКСМ по строительству самоходной артиллерии, изложенные им в письме № 146525сс. В этом документе, в частности было отмечено: «1. Изготовление образцов противотанковых самоходных установок на базе БТ и Т-26, вооруженных 57 мм пушкой ЗИС-4 считаю нецелесообразным. Танки БТ и Т-26 потребуют больших переделок и полностью поставленным задачам не удовлетворяют. Обладая вооружением 45 мм пушкой могут быть лучше использованы по своему прямому назначению. 2. Считаю необходимым добавить изготовление одного опытного образца самоходной зенитной установки на базе арттягача А-42 с одной или двумя (в спарке) 37 мм зенитными пушками. По остальным опытным образцам замечаний не имею. Считаю достаточным опытные установки изготовить по одному экземпляру». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 6. Л. 163] Но нужно отметить, что к этому времени КБ-520 завода № 183 уже приступило к проектированию 37 и 57-мм САУ на базе танка БТ-5, о чем было отмечено в составленной военным представителем ГАБТУ КА военинженером 3 ранга Г.А. Алексеевым Сводке № 514с о ходе выполнения опытных работ по автобронетанковому вооружению за период с 15 мая по 15 июня 1941 г. К проектированию же САУ на базе артиллерийских тягачей А-42 и «Ворошиловец», учитывая специфику данной работы, было привлечено «тракторное» конструкторское бюро КБ-520Т под руководством Н.Г. Зубарева. Вместе с тем, в июне 1941 г. заводом № 183 были прекращены опытно-конструкторские работы по нескольким незавершенным темам, связанным с вооружением танка Т-34. Одной из таких тем была работа по проектированию, изготовлению и испытанию опытного образца пневматического огнемета ОП-34, предназначенного для вооружения танков Т-34. Напомним, что эти опытно-конструкторские работы были начаты заводом № 183 в первой половине 1940 г. по заданию АБТУ РККА. В начале января 1941 г. изготовленный пневматический огнемет ОП-34 для проведения заводских испытаний был установлен в находившийся в распоряжении завода № 183 опытный образец танка Т-34 – танк А-34 № 311-18-3. Заводские испытания огнемета ОП-34 в танке А-34 состоялись в период с 17 января по 4 марта 1941 г. включительно. Всего за время этих испытаний из огнемета был произведен 91 выстрел, а танком А-34 пройдено 417 км. Несмотря на целый ряд выявленных недостатков, огнемет ОП-34 показал неплохие результаты и в целом соответствовал предъявляемым к нему тактико-техническим требованиям. После завершения заводских испытаний все обнаруженные недостатки и дефекты были устранены и огнемет вновь установили в танк. Приблизительно в это же время, 13 марта 1941 г. на заседании политбюро ЦК ВКП(б) было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 525-224сс «О вооружении пороховыми огнеметами танков КВ, Т-34 и Т-50», в соответствии с которым завод № 183 в 1941 г. должен был изготовить 300 танков Т-34, вооруженных автоматическими пороховыми огнеметами конструкции завода № 174. Серийный выпуск этих огнеметов должен был быть организован на Государственном Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения им. Ухтомского, находившегося в ведении Народного комиссариата общего машиностроения СССР. Разработка установки автоматического порохового огнемета, получившего индекс АТО-41, в танки Т-50, Т-34, КВ-1 и КВ-3 возлагалась на завод № 174. Для отработки установки огнемета 1 апреля 1941 г. из Харькова с завода № 183 в Ленинград на завод № 174 был отправлен линейный танк Т-34 № 714-16. В связи с этим дальнейшие опытные работы по пневматическому огнемету ОП-34 заводом № 183 были приостановлены.

Вместе с тем, в июне 1941 г. заводом № 183 были прекращены опытно-конструкторские работы по нескольким незавершенным темам, связанным с вооружением танка Т-34. Одной из таких тем была работа по проектированию, изготовлению и испытанию опытного образца пневматического огнемета ОП-34, предназначенного для вооружения танков Т-34. Напомним, что эти опытно-конструкторские работы были начаты заводом № 183 в первой половине 1940 г. по заданию АБТУ РККА. В начале января 1941 г. изготовленный пневматический огнемет ОП-34 для проведения заводских испытаний был установлен в находившийся в распоряжении завода № 183 опытный образец танка Т-34 – танк А-34 № 311-18-3. Заводские испытания огнемета ОП-34 в танке А-34 состоялись в период с 17 января по 4 марта 1941 г. включительно. Всего за время этих испытаний из огнемета был произведен 91 выстрел, а танком А-34 пройдено 417 км. Несмотря на целый ряд выявленных недостатков, огнемет ОП-34 показал неплохие результаты и в целом соответствовал предъявляемым к нему тактико-техническим требованиям. После завершения заводских испытаний все обнаруженные недостатки и дефекты были устранены и огнемет вновь установили в танк. Приблизительно в это же время, 13 марта 1941 г. на заседании политбюро ЦК ВКП(б) было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 525-224сс «О вооружении пороховыми огнеметами танков КВ, Т-34 и Т-50», в соответствии с которым завод № 183 в 1941 г. должен был изготовить 300 танков Т-34, вооруженных автоматическими пороховыми огнеметами конструкции завода № 174. Серийный выпуск этих огнеметов должен был быть организован на Государственном Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения им. Ухтомского, находившегося в ведении Народного комиссариата общего машиностроения СССР. Разработка установки автоматического порохового огнемета, получившего индекс АТО-41, в танки Т-50, Т-34, КВ-1 и КВ-3 возлагалась на завод № 174. Для отработки установки огнемета 1 апреля 1941 г. из Харькова с завода № 183 в Ленинград на завод № 174 был отправлен линейный танк Т-34 № 714-16. В связи с этим дальнейшие опытные работы по пневматическому огнемету ОП-34 заводом № 183 были приостановлены.

Для разъяснения сложившейся ситуации 26 мая 1941 г. главный инженер завода № 183 С.Н. Махонин направил в Военный отдел НКСМ и ГАБТУ КА письмо № СО3178 с просьбой дать указания о дальнейшем использовании пневматического огнемета ОП-34. К письму прилагалось заключение № 026, составленное специалистами цеха «540» по итогам заводских испытаний огнемета и подписанное заместителем начальника опытного отдела «500» Н.С. Гутником. 4 июня 1941 г. заместитель начальника БТУ ГАБТУ КА военинженер 1 ранга Н.Н. Алымов направил руководству завода № 183 письмо № 146407с, текст которого приводится ниже: «Работы по испытаниям и доработке воздушного огнемета [ОП-34] на Т-34 прекратите, огнеметную аппаратуру демонтируйте и используйте по своему усмотрению. На танке Т-34 будет устанавливаться пороховой автоматический огнемет [АТО-41] конструкции завода № 174, а поэтому заводу № 183 необходимо вести подготовительную работу к установке этих огнеметов на серийные танки. Завод № 174 донес, что 31 мая с.г. чертежи и образец установки порохового огнемета отправлены им в адрес завода № 183». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 67. Л. 186] Также в июне 1941 г. заводом № 183 были прекращены находившиеся в стадии согласования тактико-технических требований с ГАБТУ КА опытно-конструкторские работы по проектированию установки двух спаренных 23-мм автоматических зенитных пушек МП-6 в башне танка Т-34. В мае 1941 г. из-за ряда конструктивных недостатков пушка МП-6 была снята с серийного производства, в связи с чем от вооружения ею зенитных самоходных установок было решено отказаться. О прекращении работ по установке указанных пушек в башне танка Т-34 начальник 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА С.А. Афонин 17 июня 1941 г. уведомил руководство завода № 183 письмом № 146563с.График работы опытного цеха «540» завода № 183 в последние предвоенные дни был не менее напряженным чем у КБ-520, там продолжались многочисленные испытания опытных деталей, узлов и механизмов танков Т-34 и Т-34М. В частности, в июне 1941 г. специалистами-испытателями цеха «540» была испытана коробка передач танка Т-34 с изготовленной на СТЗ опытной конической парой шестерен, отличавшейся от серийной пары профилем зуба и углом наклона спирали зуба. Как следует из Сводки № 540с по опытным работам, проведенным заводом № 183 в июне 1941 г., коническая пара проработала на машине 1200 клм. После чего обнаружено на всех зубьях выкрашивание цементационного слоя. Шестерни переданы на хим. анализ. Также в цехе «540» были проведены испытания опытной гусеницы танка Т-34М, состоявшей из траков, изготовленных по чертежам М34.44.021 (трак с гребнем) и М34.44.022 (трак без гребня), соединявшихся между собой с помощью сплошного пальца с головкой на одном конце и выточкой для пружинного кольца, фиксировавшего палец, на другом. За время испытаний опытная гусеница прошла 1900 км, после чего на всех траках без гребня у основания среднего почвозацепа были обнаружены трещины. Таким образом незадолго до начала Великой Отечественной войны заводом № 183 проводился большой объем опытно-конструкторских работ, связанных главным образом с разработкой технического проекта танка Т-44, проекта экранирования танков БТ-5, БТ-7 и Т-34, разработкой САУ на базе танка БТ-5 и артиллерийских тягачей А-42 и «Ворошиловец», а также подготовкой производства к серийному выпуску танка Т-34М. Кроме этого, в КБ-520 продолжалась разработка «планетарной трансмиссии» для танка Т-34, за основу которой был взят проект А.И. Благонравова. Необходимо отметить, что работы, связанные с улучшением боевых свойств «тридцатьчетверки», проводились не только в Харькове на заводе № 183. В начале 1941 г. руководством ГАБТУ КА вновь были форсированы работы, связанные с проектированием и внедрением в автобронетанковые войска средств маскировки, а также деформирующей окраски боевых машин. Разработка и определение наиболее эффективных типов и схем многоцветной деформирующей окраски колесных и гусеничных машин, предназначенной для уменьшения их заметности и узнаваемости как при визуальном наблюдении, так и при фотосъемке, были проведены в Научно-испытательном институте инженерной техники (далее – НИИИТ) РККА по заданию АБТУ РККА еще в 1939 г. Маскирующий эффект многоцветной деформирующей окраски основывался на эффекте слиянии части пятен окраски объекта с цветами окружающего фона (выпадения к цветам фона) при одновременной заметности других пятен, не сливавшихся с окружающим фоном, в результате чего наблюдатель видел только часть контура объекта, по которой он был не в состоянии точно определить его тип и назначение. В период с 15 по 29 августа 1939 г. на НИАБТ полигоне в подмосковной Кубинке были проведены сравнительные испытания различных типов маскировочных окрасок, по итогам которых специалистами АБТУ РККА и НИИИТ РККА было признано наиболее целесообразным вместо применявшейся одноцветной защитной окраски материальной части автобронетанковых войск использовать многоцветную крупнопятнистую деформирующую окраску. Однако на протяжении второй половины 1939 г. и всего 1940 г. никаких решительных действий по внедрению этой окраски в войска со стороны АБТУ РККА, а затем и ГАБТУ КА предпринято не было.  В конце января 1941 г. заместитель начальника НИИИТ ГВИУ КА военинженер 1 ранга В.И. Железных обратился к заместителю начальника ГАБТУ КА генерал-майору технических войск И.А. Лебедеву с письмом № 078с, в котором сообщил, что институтом проводятся лабораторные испытания деформирующей окраски на макетах, с тем чтобы окончательно установить рисунок камуфляжа и уточнить рецептуру красок. При этом войсковые испытания окончательно доработанных схем деформирующей окраски руководством института планировалось провести в мае 1941 г. В ответ на это заместитель начальника ГАБТУ КА И.А. Лебедев 10 февраля 1941 г. направил В.И. Железных чертежи общих видов танков КВ и Т-34 вместе с письмом № 144581с следующего содержания:

В конце января 1941 г. заместитель начальника НИИИТ ГВИУ КА военинженер 1 ранга В.И. Железных обратился к заместителю начальника ГАБТУ КА генерал-майору технических войск И.А. Лебедеву с письмом № 078с, в котором сообщил, что институтом проводятся лабораторные испытания деформирующей окраски на макетах, с тем чтобы окончательно установить рисунок камуфляжа и уточнить рецептуру красок. При этом войсковые испытания окончательно доработанных схем деформирующей окраски руководством института планировалось провести в мае 1941 г. В ответ на это заместитель начальника ГАБТУ КА И.А. Лебедев 10 февраля 1941 г. направил В.И. Железных чертежи общих видов танков КВ и Т-34 вместе с письмом № 144581с следующего содержания:

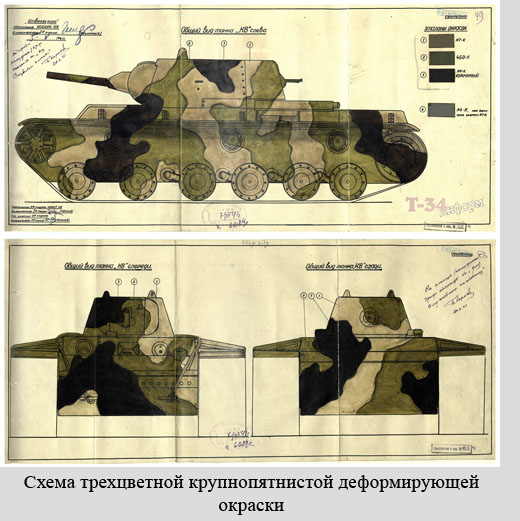

«Для перехода с защитной окраски танков на деформирующую, направляются чертежи танков "КВ", Т-34 и Т-50. Прошу произвести раскрашивание чертежей методом деформирующей окраски, в соответствии с выводами испытаний, проводившихся в 1939 году на НИАБТ полигоне. При раскрашивании чертежей прошу учесть следующее: 1. Выбор цвета и рисунка камуфляжа должен быть единым для всех округов, за исключением САВО [Среднеазиатский военный округ]. 2. Наиболее удачным и приемлемым с нашей стороны считается камуфляж танка Т-28, изображенный на фото №№ 1 и 2 в отчете по "деформирующей окраске матчасти АБТУ". После раскрашивания чертежи прошу подписать и вернуть в ГАБТУ КА. Одновременно прошу направить в ГАБТУ КА для отправки заводам и войсковым частям следующие материалы по технике деформирующей окраски танков: 1. Инструкцию по деформирующему окрашиванию танков в заводских условиях. 2. Инструкцию по покраске и по возобновлению деформирующей окраски в войсковых частях. 3. Технические условия на приготовление красок для деформирующей окраски танков. 4. Инструкцию войсковым частям по окраске танков в белый цвет (для зимы). Примененная окраска машин в белый цвет в период боевых действий с белофиннами нами признается как неудовлетворительная, так как окраска была непрочна и быстро сходила с машин. Прошу распоряжения о срочном выполнении перечисленных в письме вопросов». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 1. Л. 23]  В начале мая 1941 г. в НИИИТ ГВИУ КА с учетом пожеланий ГАБТУ КА были разработаны проекты схем трехцветной крупнопятнистой деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50, а в Управлении военно-инженерной подготовки ГВИУ КА – инструкция по нанесению деформирующей окраски на танки в заводских условиях. 16 мая 1941 г. эти документы вместе с препроводительным письмом № 432068с были отправлены в ГАБТУ КА на рассмотрение. Ниже приводится текст пояснительной записки к проекту деформирующей окраски, утвержденной заместителем начальника НИИИТ ГВИУ КА В.И. Железных:

В начале мая 1941 г. в НИИИТ ГВИУ КА с учетом пожеланий ГАБТУ КА были разработаны проекты схем трехцветной крупнопятнистой деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50, а в Управлении военно-инженерной подготовки ГВИУ КА – инструкция по нанесению деформирующей окраски на танки в заводских условиях. 16 мая 1941 г. эти документы вместе с препроводительным письмом № 432068с были отправлены в ГАБТУ КА на рассмотрение. Ниже приводится текст пояснительной записки к проекту деформирующей окраски, утвержденной заместителем начальника НИИИТ ГВИУ КА В.И. Железных:

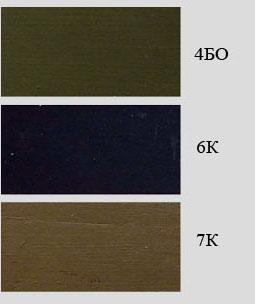

«I. Деформирующая (разноцветная, крупнопятнистая) окраска танков "КВ", "Т-34", "Т-50" имеет задачей – уменьшить узнаваемость и заметность их, как для визуального наблюдения, так и для фотосъемки, и облегчить маскировку танков другими средствами. II. В окраску входят 4 цвета, которые по своим цветовым характеристикам являются типичными для наиболее распространенных фонов военных округов СССР (кроме САВО [среднеазиатский военный округ]) в бесснежный период года. Цвета избраны следующие: 1. 4БО – (зеленый) – имитирует зеленые покровы. 2. 4-К – (серый) – имитирует пахотные, суглинистые почвы, дороги, строения. 3. 6-К – (коричнево-черный) – имитирует теневые пятна. 4. 7-К – (желтовато-серый) – имитирует песчаные обнаженные земли, дороги, жнивье, выжженную траву. III. Каждый танк окрашивается в три различных цвета, т.е. применена трехцветная деформирующая окраска. При этом пятна цветов 4БО и 6-К являются постоянными в каждом типе танка, третьим цветом может быть или цвет 4-К или 7-К, для обеспечения разнообразия цветовых пятен на поверхности объекта. IV. Каждый тип танка дан в двух различных вариантах рисунка, для обеспечения разнообразия окраски однотипных объектов. Окраска чертежей произведена условными цветами ввиду невозможности подобрать акварельные краски по оттенкам схожими с эталонами, которые и прилагаются отдельными образцами на чертежах танков». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 1. Л. 151 – 152]  После ознакомления с полученными материалами специалистами ГАБТУ КА были внесены небольшие изменения в проект деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50, а также в инструкцию по ее нанесению в заводских условиях. Наиболее значительным изменением стал отказ от использования в схеме трехцветной окраски серого цвета 4К. После внесения изменений, 19 июня 1941 г. чертежи со схемами трехцветной деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50 из главного автобронетанкового управления вместе с препроводительным письмом № 146614с были отправлены народному комиссару среднего машиностроения СССР В.А. Малышеву. В препроводительном письме, подписанном заместителем начальника ГАБТУ КА И.А. Лебедевым содержалась следующая просьба:

После ознакомления с полученными материалами специалистами ГАБТУ КА были внесены небольшие изменения в проект деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50, а также в инструкцию по ее нанесению в заводских условиях. Наиболее значительным изменением стал отказ от использования в схеме трехцветной окраски серого цвета 4К. После внесения изменений, 19 июня 1941 г. чертежи со схемами трехцветной деформирующей окраски для танков КВ, Т-34 и Т-50 из главного автобронетанкового управления вместе с препроводительным письмом № 146614с были отправлены народному комиссару среднего машиностроения СССР В.А. Малышеву. В препроводительном письме, подписанном заместителем начальника ГАБТУ КА И.А. Лебедевым содержалась следующая просьба:

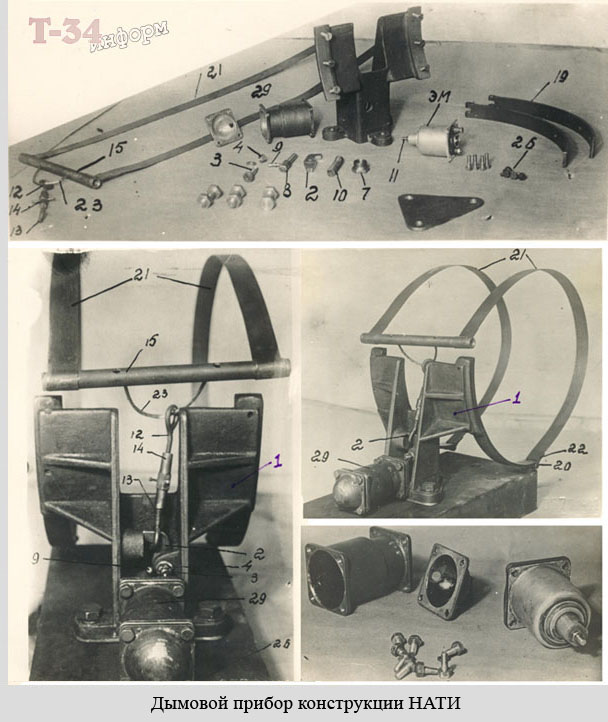

«НИИИТ Красной Армии разработал камуфляжную окраску танков Т-50, Т-34 и КВ. Такая окраска деформирует очертания танков, уменьшает узнаваемость и заметность их и облегчает маскировку танков в бою. Прошу Ваших указаний заводам, выпускающим танки о немедленном переходе на камуфляжную окраску танков Т-50, Т-34 и КВ по методу НИИИТ Красной Армии». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355. Д. 1. Л. 139] В дополнение к этому, 27 июня 1941 г. вместе с письмом № 146785с в НКСМ была отправлена «Инструкция по деформирующей окраске танков в заводских условиях» со всеми внесенными в нее изменениями.Еще одной опытно-конструкторской работой, проводившейся перед началом Великой Отечественной войны и напрямую связанной с маскировкой, была работа по проектированию и изготовлению специального приспособления для установки на танки КВ, Т-34 и Т-50 дымовых шашек. Как уж было сказано ранее, разработкой и изготовлением опытного образца такого приспособления с начала 1941 г. занимались инженеры Государственного союзного научно-исследовательского и экспериментального автотракторного института НАТИ. В самом начале июня 1941 г. комплект из двух изготовленных в НАТИ опытных образцов приспособления для установки дымовых шашек, именовавшегося в переписке «прибор для дымопуска» или просто «дымприбор», был доставлен в подмосковную Кубинку на Научно-испытательный полигон ГАБТУ КА для проведения испытаний. Разработанный в НАТИ дымовой прибор предназначался для постановки аэрозольных дымовых завес с помощью морских дымовых шашек (МДШ), и с использованием дополнительных кронштейнов мог устанавливаться на все существовавшие типы отечественных танков. Основной целью проведения полигонных испытаний дымового прибора являлось определение его тактико-технической характеристики, а также определение наилучших способов применения морских дымовых шашек для постановки дымовых завес с танка. Дымовой прибор состоял из кронштейна, на котором с помощью стальных лент закреплялась дымовая шашка, и систем зажигания и сбрасывания шашки. На танк Т-34 устанавливался комплект из двух дымовых приборов, крепившихся к верхнему кормовому листу корпуса танка (справа и слева) с помощью специальных дополнительных кронштейнов. Правый и левый дымовой прибор работали независимо друг от друга. Зажигание и сбрасывание дымовых шашек осуществлялось из боевого отделения с рабочего места командира танка путем нажатия соответствующих кнопок на щитке управления дымовым прибором. Электрический ток для питания системы зажигания и системы сбрасывания дымовых шашек поступал непосредственно от аккумуляторной батареи танка. Ниже приводится краткое описание и тактико-технические данные дымового прибора конструкции НАТИ и шашек МДШ, составленные специалистами Научно-испытательного полигона ГАБТУ КА:  «Дымприбор состоит из следующих основных деталей: чугунного кронштейна (1), стальных лент (21), трубки уравнителя (15), троса уравнителя (23), тендера (12, 13) с муфтой (14), собачки (12), электромагнита "ПА-5" и щитка управления.

«Дымприбор состоит из следующих основных деталей: чугунного кронштейна (1), стальных лент (21), трубки уравнителя (15), троса уравнителя (23), тендера (12, 13) с муфтой (14), собачки (12), электромагнита "ПА-5" и щитка управления.

Чугунный кронштейн (1) служит основанием для дымовой шашки, которая пристегивается стальными лентами (21) к замку кронштейна. Для сбрасывания шашки служит электромагнит ПА-5. Максимальное усилие, создаваемое электромагнитом – 9 кг, напряжение 12 в. Электромагнит вставляется в картер (29), который крепится к фланцу кронштейна. Якорь электромагнита посредством болтика (11) соединен с поршеньком (8). Клеммы электромагнита после присоединения к ним проводов электросети закрываются колпаком (30). Система зажигания состоит из следующих частей (фото № 15): а) Цилиндрического стакана электрозапала, вваренного в дно дымовой шашки. На боковой цилиндрической поверхности стакана имеются отверстия, соединяющие полость стакана с дымообразующей смесью шашки. б) Электрозапала от МДШ-100. Дается заводом с шашкой. в) Крышки, закрепляющей электрозапал в стакане. Крышка имеет отверстие для вывода проводов электрозапала. Щиток управления дымприбором состоит из 4-х кнопок, смонтированных на одной панели. Ставится щиток в боевом отделении с левой стороны на погоне и крепится двумя болтами погона. Верхние две кнопки служат для включения запала обоих шашек (ЗП – запал правой шашки, ЗЛ – запал левой шашки). Нижние две кнопки служат для сброса шашек (СП – сброс правой шашки, СЛ – сброс левой шашки). Расположение кнопок соответствует расположению шашек по бортам (по ходу танка). Шашки могут быть зажжены и сброшены как раздельно, так и обе вместе одновременным нажатием сначала верхних кнопок (запал – поджог шашек), а затем нижних (сброс шашек). Электропроводка прибора состоит из 5-ти проводов. 1-й питающий провод присоединен к клемме + аккумуляторной батареи и подведен к общей клемме кнопок щитка управления. 2-й провод присоединен к кнопке "ЗП" и идет на запал шашки, установленной на правом борту кормы танка. 3-й провод присоединен к кнопке "СП" и идет на клемму электромагнита дымприбора, установленного на правом борту кормы танка. 4-й провод присоединен к кнопке "ЗЛ" и идет на запал шашки, установленной на левом борту кормы танка. 5-й провод присоединен к кнопке "СЛ" и идет на клемму электромагнита дымприбора левого борта. Электропроводка дымприбора однопроводная, вторым проводником служит масса танка. Все провода проходят внутри трансмиссионного и моторного отделений. Крепление проводов осуществлено при помощи скобок, одетых на болты креплений маслопровода и топливопровода. Для того, чтобы поджечь правую шашку (по ходу танка) необходимо нажать на кнопку, обозначенную знаком "ЗП". При нажатии на кнопку "ЗП" запал взорвется и подожжет дымообразующую смесь шашки. Шашка начнет дымить. Для того, чтобы сбросить правую шашку необходимо нажать на кнопку, обозначенную знаком "СП". При нажатии на кнопку "СП" якорь электромагнита оттянет в заднее крайнее положение поршенек (8), который освободит собачку (2). Собачка в свою очередь повернется вокруг оси (4) и освободит ушко (13) тендера, стальные ленты (21) откинутся и шашка, освободившись, упадет на землю. Аналогичное действие происходит при поджоге и сбрасывании левой шашки при нажатии сначала на кнопку "ЗЛ", затем на кнопку "СЛ". В качестве дымообразователя прибора служит морская дымовая шашка МДШ, изготовленная заводом № 11 НКБ с электрозапалом от морской дымовой 100 кг шашки (МДШ-100).

1. Максимальный диаметр шашки МДШ – 418 мм. 2. Длина шашки МДШ – 480 мм. 3. Вес не снаряженного корпуса шашки – 8 – 10 кг. 4. Вес дымообразующей смеси – 35 кг. 5. Общий вес шашки – 45 – 45 кг. 6. Вес шашки с упаковкой – 50 кг. 7. Время действия шашки: а) Разгорание – 10 – 15 сек. б) Дымообразование – 9 – 11 минут. 8. Температура дымообразования – 300 °С. 9. Зажигание – от электрозапала. 10. Дымовая смесь приготовлена на антраценовой основе. 1. Вес прибора – 12 кг. 2. Количество приборов на машине – 2 шт. 3. Количество дымшашек на машине – 2 шт. 4. Общий вес прибора и шашек МДШ – 114 кг». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355а. Д. 28. Л. 9 – 17] Испытания дымового прибора были проведены Научно-испытательным полигоном ГАБТУ КА в период с 10 по 20 июня 1941 г. по Программе, утвержденной начальником БТУ ГАБТУ КА военинженером 1 ранга Б.М. Коробковым. Дымовой прибор поочередно монтировался и испытывался на танках КВ, Т-34 и БТ-7, монтаж прибора на машины производился в танковом парке силами двух слесарей, прибывших на полигон из НАТИ. Всего за время испытаний на постановку дымовых завес было израсходовано 42 дымовые шашки МДШ, из них 10 шашек были установлены на танке КВ, 8 – на танке Т-34 и 12 – на танке БТ-7. Кроме этого 12 шашек были подвержены обстрелу и воздействию открытым пламенем. Постановка дымовых завес со всех танков производилась с места и схода при движении на различных скоростях, при этом специалистами полигона определялся маскирующий эффект завесы, а также надежность работы систем зажигания и сбрасывания шашек. Зажигание и сбрасывание дымовых шашек производилось как одновременно сразу двух, так и раздельно по одной.В ходе испытаний выяснилось, что маскирующий эффект дымовой завесы, поставленной с движущегося танка, зависит от скорости танка и метеорологических условий – наличия восходящих воздушных потоков и меняющихся направления и скорости ветра. Наибольший маскирующий эффект дымовой завесы достигался при движении танка на первой передаче со скоростью до 10 км/ч при встречном ветре скоростью 3 – 5 м/с и при отсутствии восходящих воздушных потоков. В таких условиях длина непросматриваемой дымовой завесы составляла 300 – 400 м. С увеличением скорости движения танка до 20 км/ч при тех же метеорологических условиях маскирующий эффект дымовой завесы снижался, но длина ее увеличивалась до 500 – 600 м. Маскирующий эффект дымовой завесы, поставленной с неподвижного танка, зависел только от метеорологических условий. При наличии восходящих воздушных потоков дымовая завеса поднималась от земли на высоту до 10 м, образуя просматриваемую зону между землей и нижней границей завесы. При меняющемся направлении и скорости ветра дымовая завеса получалась неустойчивой и быстро рассеивалась.

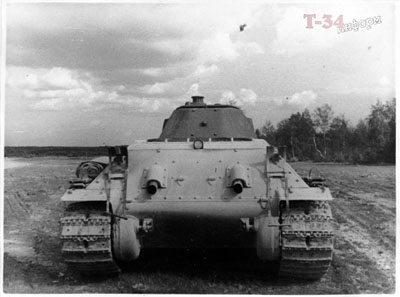

Танк Т-34 с установленными дымовыми приборами конструкции НАТИ (июнь 1941 г.) Также во время испытаний было обнаружено, что от соприкосновения с открытым огнем морские дымовые шашки МДШ могут воспламеняться (во время постановки дымовой завесы с движущегося танка БТ-7 был случай воспламенения двух шашек от пламени, выходившего из выхлопных патрубков танка), и в этом случае маскировочный эффект дымовой завесы полностью нарушался. Еще одним недостатком морской дымовой шашки, выявленным во время испытаний, была способность шашки зажигаться при попадании в нее обыкновенных, бронебойных или трассирующих 7,62-мм пуль. После 6 – 12 попаданий в шашку обыкновенной или бронебойной пулей, либо 1 – 2 попаданий трассирующей пулей, дымообразующая смесь в шашке зажигалась. При этом интенсивность и продолжительность работы (дымления) шашки были такими же, как и при штатном зажигании шашки от электрозапала. Для определения прочности дымового прибора и надежности крепления дымовых шашек МДШ был проведен пробег танка БТ-7 по проселочной дороге протяженностью 50 км с последующей постановкой дымовой завесы. После пробега системы зажигания и сбрасывания дымовых шашек работали надежно. По итогам проведенных испытаний специалистами полигона был составлен отчет, содержавший следующие выводы и заключение:  «1. На танках КВ и Т-34, оборудованных дымприборами, можно производить постановку дымзавес с места и с хода на различных передачах.

«1. На танках КВ и Т-34, оборудованных дымприборами, можно производить постановку дымзавес с места и с хода на различных передачах.

2. Расположение дымприбора на танке БТ-7 в представленном виде непригодно, т.к. возможно воспламенение шашек от выхлопных газов (особенно при неправильно установленном зажигании). Устранить возможность воспламенения шашек можно или переносом установки дымприбора в другое место танка, или постановкой экрана, отводящего выхлопные газы. 3. Наибольший маскирующий эффект дымзавесы получается при параллельном дымлении обоих шашек и при движении танка со скоростью до 10 км/час. Длина дымзавесы при этом получается до 300 – 400 м. 4. Дымопуск с хода или с места можно производить одновременно двумя шашками или раздельно по одной. Продолжительность дымопуска при одновременном зажигании обоих шашек 9 – 11 минут, а при раздельном 18 – 22 минуты. 5. За все время испытаний дымприбор работал безотказно. 6. Дымприбор, установленный на танке с шашками МДШ, не стесняет действий экипажа танка. 7. На танках с установленными дымприборами, кормовую часть корпуса необходимо красить огнестойкой краской. 8. При открытии замка прибора вручную, неудобно пользоваться рукояткой замка, необходимо конструктивно изменить открытие замка. 9. Электромагнит замка следует оградить от попадания в него грязи и воды. 10. На кнопки щитка управления дымприборами необходимо поставить предохранительные щитки. 11. Стакан электрозапала 45 кг шашки МДШ следует делать под запал 100 кг шашками МДШ. 1. Дымприбор с шашками МДШ может быть рекомендован для установки на танки КВ и Т-34. 2. Расположение дымприбора с шашками МДШ на танке БТ-7 непригодно. 3. При изготовлении последующих образцов необходимо устранить недостатки, указанные в данном отчете». [ЦАМО. Ф. 38 Оп. 11355а. Д. 28. Л. 40 – 41] Три экземпляра отчета по испытаниям дымового прибора конструкции НАТИ вместе с препроводительным письмом № 0588с были отправлены в Москву на рассмотрение начальнику 3-го отдела БТУ ГАБТУ КА военинженеру 1 ранга С.А. Афонину 23 июня 1941 г. – на следующий день после начала Великой Отечественной войны. О том какие коррективы внесла начавшаяся война в планы по дальнейшему усовершенствованию и производству танков Т-34 и Т-34М, а также других боевых машин, разрабатываемых заводом № 183 в июне 1941 г. будет рассказано в следующих главах. |

|

© Макаров А.Ю., Желтов И.Г., 2017 – 2021

При любом использовании размещенных на данном сайте документов - обязательно указывать архивные реквизиты: архив, фонд, опись, дело, лист. При любом использовании размещенного на данном сайте авторского текста - обязательно указывать имя автора и ссылку на сайт "Т-34 Информ" Защищено законом по авторским правам. Наша почта: email@t34inform.ru |